柏格森

生命之流

柏格森继承并发展了狄尔泰的生命哲学思想,并把它进一步生物学化,认为生命冲动或生命之流是世界的本质、万物的根源。他认为,生命不是物质,而是一种盲目的、非理性的、永动不息而又不知疲惫的生命冲动。这种冲动变化是在时间上永不间歇地自发地流转,故称为“绵延”或“生命之流”;它像一条永流不息的意识长河,故又称为“意识流”。柏格森的“绵延”是个颇为神秘的范畴,他说,人们能直觉到自己的绵延,但用概念来表达绵延却是不可能的。根据柏格森的看法,绵延的真正本质在于它总在川流不息。

特征

(1)绵延是绝对连续性,是没有间断的连续性。在绵延之流的每一点上它都既是现在、又包含着过去,同时又预示着未来。拿人的意识来说,任何一种意识状态都包含着过去的记忆,而当下的感受又总是前一时刻的感受的连续,这就构成了绵延。

(2)纯绵延是完全性质式的。它不是一种数量,因而是不可测量的。作为内在绵延的心理状态,例如美的感受,有时表现为强弱的不同,但强度是性质,而不是数量。当人们用数量来计算它时,那只是一种象征的表示。

(3)绵延没发生在空间中,而只在时间上进展。绵延没有广延性,与空间无关。柏格森以物体的运动为例来论证其无空间。他说,物体运动有两个因素:一是物体运动所经过的空间,这是可分的;二是经过空间的动作,这是不可分的。人们常错把这两者混为一谈。其实,物体由一个位置到另一个位置的运动,是不占空间的过程,是一种在绵延中开展的过程。绵延只是在时间中流动的。然而,柏格森所谓的时间与我们通常所说的时间完全不同。他认为,人们通常所说的时间是把计量物体的广度的方法应用于计量时间,是空间化的时间,这与绵延的本性是不相容的。“真正的时间”是绵延不绝的、不可分割的,因而是不可测量的。

(4)绵延是自由的。它不像工匠制造器皿,严格地依从概念、图纸,或千篇一律地用同一个模子去翻制固定的产品。绵延犹如艺术家的创作灵感,它随机、自然、无所拘束,无法捉摸。“这条河流只是流动”,“流向一个不能确定的方向”。

这种生命冲动或生命之流却是一种心理意识的活动。生命是心理的东西。绵延、生命冲动等同于作为心理意识活动的主体的“自我”。但是,柏格森不只是把生命冲动当做是人的自我,而是进一步把它当做周围世界的基础和本质,也就是认为我们周围的一切事物是由生命冲动所派生的。人的本质也就是世界的本质。既然人的本质、即人的内在状态是生命冲动,那人所处的周围世界的内在状态也同样是生命冲动。这样一来,生命冲动就成了一种派生万物的普遍存在的神秘力量。他说:“上帝与生命是同一个东西。”上帝“就是不断的生命、活动、自由”。

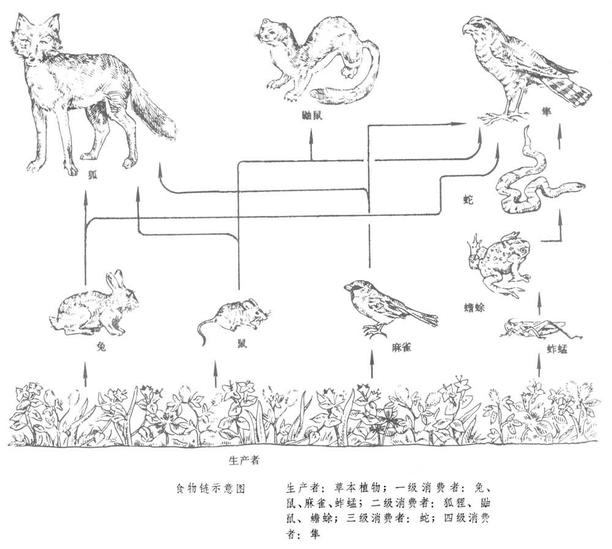

在具体说明生命冲动怎样派生万物时,柏格森力图使自己的理论与受机械论支配的理论区别开来,同时又企图使自己的理论具有科学的色彩,特别是使之与生物进化论融合起来。他因此把自己的理论称为“创造进化论”。其实,是把达尔文的进化论唯心主义化,以此来论证他的生命之流的学说。达尔文认为生命在生存竞争中发展着,由于环境的不同造成生物的各种物种不同,这种观点是肤浅的。恰恰相反,生物在生存竞争中变化,正好说明是内在生命冲动造成各种生物物种的变化。 宇宙间的一切,无论是有生命的东西还是无生命的东西,都是由生命所派生的。现实世界事物的千差万别只不过表明生命冲动派生万物的方式千差万别。他做了一个形象的比喻,这种冲动如一个向同一方向(顺时针方向)旋转的永远不息的旋涡之流,它向上流卷或冲动着,而物质就是失去了生命冲动的堕落。所以生命向上冲,物质向下堕,而生物则是两者的结合。生命冲动的向上运动总是企图克服下坠的倾向,克服物质事物的阻碍;而生命冲动的向下坠落也必然牵制其向上的喷发。他举例说:可以设想有一个汽缸,装满蒸汽且处于高压下,汽缸某处有一小孔,蒸汽由此喷出,喷出之汽在空中达到某一高度就会凝结为小水珠落下,这种凝结和下落明显地表示出丧失了某种东西,表示一种停顿或亏空,这就是物质。但是喷出之汽也有一小部分在某一时刻还残留着,它竭力使下落的水珠上升。蒸汽之喷出犹如生命冲动的自然运动,而水珠之下落则类似生命冲动自然运动的逆转。这两种倾向的交接点或汇合处则构成生物有机体。也就是说,在生命冲动受坠落的物质牵制而发生停顿而与物质交接的地方,产生既有生命形式又有物质躯体的生物有机体。有时,他又把生命冲动比喻为冲天爆,把物质比喻为爆破的残渣;把生命之流比喻上升的火焰,把物质比喻为生命火焰的余烬。大千世界中各种不同形式和类别的物种,上至人类和其他动物,下至最简单的植物的形成,都是由生命之流在发散时所受到的阻力大小,与物质结合的方式以及生命在物种内保留的程度来决定的。例如,在某一发散路线上产生植物,这条路线又发散为众多的路线,产生不同的植物种属;在另一条发散路线上产生动物,这条路线也发散为众多的路线,产生不同的动物种属。在植物界,生命之流受到物质阻碍最大,不能再往上冲,于是植物的进化就停滞了。在动物界,生命之流受到的阻力较植物界小,仍可进化。在人类那里,生命之流受到的阻力最小,因此进化的可能性最大。而且人的生命可以克服其物质障碍而获自由,因此人的意志、精神是自由的,人的灵魂可以不朽。柏格森还认为,物质不过是堕落于记忆中的一种影像,他把物质解释为自我的诸影像的集合。柏格森所说的生命之流,既是宇宙的生命之流,也是自我的生命之流。由此可见,柏格森的生命哲学不仅是客观唯心主义的,而且也是主观唯心主义的。但是从他的整个哲学思想来看,这种客观唯心主义与主观唯心主义是不能截然分开的。 精神(生命)与物质是绝对对立的。这种对立表现在以下几个方面:

(1)精神或生命是永动不息的;物质是惰性的,静止不变的。

(2)生命是处于时间(真正的时间)之中,空间之外的;物质是静止于空间之中、时间之外的。在他看来,时间有两种,一种是真正的时间,即生活时间或具体时间,是纯粹的,不掺杂任何空间要素;另一种是科学的时间,即度量时间或抽象时间,它受到空间概念的影响,是理智为我们生活目的而构造的实用的时间。

(3)生命是只有质的变化而没有量的位移或增减;物质是只有量的位移或增减而没有质的变化。

(4)生命是连续不可分的;物质是间断可分的。

(5)生命是内容丰富的统一;物质是不能统一的杂多。

(6)生命处于必然性之外,是绝对自由的;物质处在因果性之中,是必然的。

(7)生命是内在的;物质是外在的。

(8)生命只能直觉,不可感知;物质可以感知,不能直觉。

(9)生命是永恒的、绝对的;物质是无常的、相对的。

(10)生命是本质,即“真”;物质是假象,即“假”。

这样,柏格森不仅把精神与物质绝对对立起来,而且把时间与空间、质与量、一与多、自由与必然、感性与理性、内与外、真与假、相对与绝对等这些辩证统一的范畴也绝对地对立起来,从而陷入了唯心主义和绝对主义。 柏格森的生命哲学与他的反理性主义的直觉主义是密切相关、互为表里的。生命哲学为反理性主义的直觉主义提供了理论基础,而直觉主义又为生命哲学提供了方法。

哲学的研究对象和自然科学不同,自然科学是研究外在的僵死的物质,所以它是可以用概念、判断等理性形式加以研究的。哲学研究是宇宙的本质、真正的实在,这种本质、实在是一种生生不息、运动不休的绵延、生命之流。因而理性、科学的理智的认识是不能认识这种宇宙的本质的。它只有通过一种内在的体验,一种神秘的直觉方可把握。

理智之所以不能认识世界的本质,其主要原因在于:

(1)理智具有表面性。理智的认识总是站在事物之外,对事物进行描述,它所得到的不是事物的内在本质,而是事物的外部肖像,事物空间中的因果性。他举例说,有一个人要想了解一个城市,但他只是在城市的外围拍照,尽管他从无数不同的观察点来拍照,并且所拍的照片可以相互补充,但他所得到的印象永远只是这个城市的表面,与我们在这个城市里穿街走巷所得到的印象绝不会完全相同。理智的认识就像这位在城市外拍照的人,它永远只是围着实在转,不可能把握实在。

(2)理智的认识是一种分析的认识。分析就是把整体分解为各个部分,这对于处于空间中的、外在的、可分的、物质的自然界来说是可以做到的,而对于空间之外的、不可分的、内在的生命是不能做到的。他也举例说,当你举起你的手臂,要想用理智来认识手臂的运动,但理智认识的方法是从外部来观察手臂运动的方法,你的手臂是先经过一点,然后经过另一点,而且这两点之间还有其他的点,即使这样无限数下去,也无法把握运动。因为这样一来,“绝对”的运动就成了一枚永远不能用零钱算清的金币。但是如果你从内部来体验这种运动,问题就简单多了,你可以一下子把握“绝对”。 (3)理智的认识是一种静止的认识。理智必须借以进行判断推理的是概念,而概念是僵死的符号,具有固定性、静止性,因而理智就是从不动的东西(概念)出发去理解运动的东西(生命之流)。把运动理解成不动性的函数,用静止性来表达运动,当然不能把握实在的运动性。这就好比用概念编织罗网,试图从那川流不息的实在的河流中捞到点什么,其结果把实在的真正本质——“绵延”都漏掉了,只能是一场空。 (4)理智的认识受功利的支配,追求实用的知识,不可能获得关于实在的绝对的知识。他认为,科学理智的认识不是为认识而认识,而是为了谋取实际利益而认识。它对于呈现在我们意识中的各种印象不是一视同仁,而是依据我们的物质利益来舍取的。因此,理智的认识所获得的不是真正的实在知识,而只是一个实用的人工构造物。日常生活固然需要实用的东西。但哲学家们若都从自己的利益出发采用外在的认识方法,就必然会纷争不已,而不可能有真正的哲学。

因此,柏格森得出结论说,科学或理智的认识只能认识物质世界,认识假象,获得暂时的相对真理,而不能得到生命(精神)的、永恒的绝对真理或世界的本质。他写道:“实证科学的职能就是分析,就是运用符号进行研究。因此,即使自然科学中最具体的科学,即关于生命的科学,也只能限于研究生物的可见的形式,即他们的器官和解剖学上的要素,在这些形式之间进行比较,把复杂的形式归结为简单的形式……它们永远无法把握生命的本质。”并且他还说:理智的特征就在于它天生地不能理解生命。

柏格森在贬低理性的基础上,竭力宣扬直觉主义。只有直觉才是把握或认识宇宙的本质即生命或绝对真理的惟一工具。他所说的直觉指用自我的生命深入到对象的内在生命之中,以达到生命之流的交融。他说:“所谓直觉,就是一种理智的交融,这种交融使人们自己置身于对象之内,以便与其中独特的、从而是无法表达的东西相符合。”“这种方法绝对地掌握实在,而不是相对地认知实在,它使人置身于实在之内,而不是从外部的观点观察实在,它借助于直觉,而非进行分析。简单地说,它不用任何表达、复制或者符号肖像来把握实在。因此,形而上学就是一门不用符号的科学。”根据柏格森的论述,直觉是区别于逻辑理性的另一种认识活动。传统意义上的理性认识是主体对客体的把握,无论是通过感官去感知、表象,或通过理智去归纳、综合,还是运用范畴、图式去统摄、整理,都是主体从外部去理解、描述、研究、说明客体,因此,主体和客体之间的联通必须以某种中介即符号为桥梁。既然使用了具体的符号表达形式,这种认识就总是从某一个角度去进行的,或是针对对象的某一个方面来说的,结果只能是相对的认识。直觉则不同,它使主体和客体直接融合为一。当主、客体达到某种无差别境界时,我们的认识便达到了绝对的领域,也就是运动变化、绵延、生命冲动的领域,实在的领域。直觉所需要的是一种意志的努力,这种努力使人的心灵违背自身,从理性思维的习惯方向扭转过来,超出感性经验、理性认识和实践的范围之外,抛弃一切概念、判断、推理等逻辑思维形式,其结果当然也就不需要什么表达符号了。所以,真正的哲学是一门不用符号的科学。 柏格森承认人很难摆脱感性的和理性的思维方式,很难做到不用任何概念、判断、推理,甚至不用任何符号来直接洞察对象。但是,人们到底能不能运用直觉的方法来把握或认识生命、绵延呢?每个人都可以有直觉意识,因为直觉的产生同人们的记忆有关。柏格森在对记忆作了专门研究以后,指出记忆不来源于物质,它是独立自存的。他的理由是:记忆和感觉是两回事。感觉到的对象都是当下直接存在的、占有空间因而可以计量的事物,所以是来自物质的;而记忆是“过去影像的保存”,它是潜在的,脱离任何具体物质事物的。记忆是物质与精神的交叉点,它把物质和精神统一起来,它本身并不属于物质。但是在意识活动中,纯粹的感知和纯粹的记忆不断相互渗合,致使人们不能分清它们的不同作用。实际上,只有记忆才是直觉的来源。记忆也同时间的绵延有关。记忆中没有可重复的东西,它记载着绵延的每一瞬间,它们都是独一无二的、异质的。但是记忆并不把每一瞬间用分离开来的方法储存起来,而是让它们滚滚流动,像一幅画卷在不断展开,又像一团线圈在越绕越大,保存在我们记忆里的千万往事和当前的经验彼此渗透,不断堆积,最后浓缩成一个单一的直觉,这时就一下子产生对事物的完整意识。由此看来,由于每个人意识的存在都离不开记忆,因而直觉也必定是在每个人的意识里潜在着的,只不过一般人习惯于理性思维,没有注意发挥这种直觉罢了。只要我们的心灵能够违背自身,逆转方向进行超出人类条件的努力,是可以运用直觉方法来认识实在的。

直觉作为一种认识方式,它的实现也需要一定的条件。柏格森通过对艺术创造过程的剖析,比较详尽地探讨了这个问题。首先,要获得对实在的直觉,必须与实在的外部表现有长期、大量的接触,以接触中所得到的主观感受为材料,进而了解实在的秘密。就好像要创作一篇文学作品,必须熟悉主题,并从实际生活中收集素材一样。只有在积累的基础上,灵感才能出现。其次,仅仅掌握了大量的材料还不够,因为材料的简单堆砌并不是真正的艺术品。直觉的产生,有赖于想像力的发挥。想像力是艺术创作活动的一个重要前提,缺乏想像力作品绝不是好作品。想像力可以把我们带到对象的内部,使我们与对象融为一体,达到物我相融的境界。在这种境界中,直觉就可以充分体验实在的真谛。所谓想像力,主要指主体对自我的内心观照;所谓体验,主要指主体对自我意识流动的感觉;所谓物我相融,,也指以自我精神为主要认识对象的主、客体交融。因此,艺术创作的源泉最终在于自我的内心冲突,外在的现实生活在艺术中不过是心灵激情的派生物。如一个艺术家常被大自然的内在精神所感染而作出天才作品,它的美就是大自然的内在精神的体现,就是作者与对象的生命之流交融的产品。再次,直觉的实现,有赖于超越理智的审美态度。理智在认识时不是单刀直入对象的真实本质,而是把功利主义的先入之见和大量的概念、标签铺盖到对象上,遮蔽了对象的本来面目。因此,要想把握实在,必须“去蔽明心”,抛弃理性的概念名词,不考虑事物的好坏、用途,只是用纯粹的审美眼光去观察事物、体验事物,这就是超越理智的直觉。作为一个艺术家,只需注意对象的流变所引起的主观感受,并着意用自己的作品去表现这些感受,其他一切都可以置之不顾。只有这种绝对超然的审美态度才能带来真正的艺术。 直觉主义是柏格森哲学的一个中心问题。其在本质上是反理性的。但它对后来的人本主义思潮各流派都有重大的影响,对当前科学主义思潮中的一些流派,如波普尔的批判理性主义,库恩的历史主义等都有明显的影响,并且对西方现代派艺术也有深刻的影响。 社会学说

柏格森

柏格森把人类社会分为两类,一是“封闭社会”,一是“开放社会”。封闭社会是低级的社会,由人们生物上的共同性而结合的社会。这种社会把一大堆人群封闭在部落、城市和国家之内,过着生物的生活,个人要服从社会,受社会的约束。由于人的理智是自私的,它对社会具有危害性,因此社会必须制定一些道德规范、宗教教条和法制以限制个人的行动,来保证自我的联合。柏格森所谓“封闭社会”,既指封建社会,也指社会主义社会。他指出社会主义社会剥夺了人们的个性自由,个人成了集体的工具、奴隶,使人完全丧失了自己的本性。开放社会是高级的社会,由直接体验到生命之流并直接和上帝接触的个人组合的社会。在这种社会里,个人具有绝对的意志自由,不受一般的道德和宗教的约束,也不受任何规章制度的约束。这种社会向往英雄的崇高行为,体现了生命的冲动。当前西方的社会——“自由世界”就属于这种社会。他还认为这两种社会的对立和斗争体现了决定论与自由、理智与直觉之间的对立与斗争。

柏格森进一步断言,体现生命冲动的个人自由促进社会的发展,是社会发展的动力。生命力极强的少数“出类拔萃的人物”对社会历史的创造起决定作用,而绝大多数人,由于缺乏直觉的能力,只好听任历史的摆布,听任少数“出类拔萃的人物”的指挥,要受少数特殊人物制定的宗教和道德规则的约束。他还认为,对人类社会发展起重大作用的不是科学家,而是文学艺术家、哲学家和政治家,因为科学只是对物的认识,而文艺、哲学和政治的创造才体现了宇宙的生命冲动。

柏格森生命哲学对20世纪西方的哲学、科学理论和艺术理论都有着深刻的影响。

在哲学方面,柏格森是现代人本主义思潮的先驱之一。他用生命之流猛烈地冲击着传统的形而上学,旗帜鲜明地反对机械论,反对理性对人的自由的窒息。为了实现生命的意义,应该彻底改变以往的思维方式,变静止的分析为流变的直觉,变外在的考察为内在的体认,变抽象的概念推论为具体的审美感受。这些主张不仅表现了现代人主体意识的觉醒,而且闪烁着辩证思维的火花。但当柏格森把运动变化与物质相割裂而当做一种纯心理过程时,当他否认任何相对静止和相对稳定时,当他把自由和偶然性绝对化而反对规律和必然性时,当他推崇直觉而鄙视理性时,便又把自己的哲学引向了唯心主义、相对主义和神秘主义的方向。他的生命哲学所表现的非理性主义色彩和浓厚的人文气息,为后来的存在主义、弗洛伊德主义等流派开了先河。 在科学理论方面,柏格森的生命哲学对现代自然科学方法论的确立起到了不容忽视的作用。他对主宰近代自然科学的思维模式——机械决定论,从哲学上作了坚决的批判,指出这种思维方法和思想方法产生的根源,在于孤立、割裂僵死的研究方式,把宇宙整体在时间中有机的、绵延不断的发展变化,当成一个个并列的固体空间形态。而真正的生命演化,应该是具有发散性的创造进化过程,也就是说,进化本身总是面临着多种可能,不存在什么预定的模式和惟一线性因果链的终点。这些哲学观点,动摇了以牛顿经典物理学为基础的近代科学方法论,启迪着逆向思维、发散思维、系统论、突变论等现代科学理论和方法。现代耗散结构理论的创始人普利高津回忆说,柏格森的《创造进化论》就给了他极重要的思想启示。 在艺术理论方面,柏格森的生命哲学对西方现代派艺术、文学及文艺理论的发展,有着十分深远的影响。他强调心理绵延的本体意义和直觉的神秘作用,为现代派艺术提供了理论基础。在现代派艺术家看来,现实社会生活是艺术创作的牢笼,概念、符号、语言等理性工具是想像力的锁链。他们向往出世的、非理性的艺术表现,要求艺术创作绝对地服从主体内心的直觉,要求艺术家要表现主观的、不规则的、偶然的精神活动。因此,对潜意识、意识流、荒诞体验的描述,成为现代派艺术的突出特点。现代派艺术在突破旧模式的过程中表现了自己的独创性和求新意识,同时以前所未有的深度和许多新的形式、手法,探索了人的心理活动尤其是无意识心理活动的特征,敏锐地、鲜明地折射出现代西方社会的文化主潮。